Die Fachgruppe Ornithologie des NABU Jena

... ist offen für ornithologisch Interessierte, die den Codex der FG anerkennen und ausführen

... stellt an neu Hinzukommende keine Bedingungen zu Kenntnissen oder Mitgliedschaften

... hat Chat-Gruppen (Signal + WhatsApp) zu lokalen ornith. Themen (bei Interesse an Leitung wenden)

... gestaltet Themen-Vorträge und unternimmt Exkursionen (s.u. bzw. NABU-Programm)

... betreut Kartierungen, Wasservogelzählungen, Nisthilfeprojekte etc. ehrenamtlich

... ist vernetzt mit überregionalen ornithologischen Institutionen: u.a. Verein Thüringer Ornithologen (VTO), Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA)

... ist beratend tätig für ökologisch-avifaunistische Fragestellungen

... fertigt wissenschaftlich fundierte Expertisen und Dokumentationen an (u.a. MhB)

... dokumentiert ausgewählte Aktivitäten im Logbuch der Fachgruppe

... wird geleitet von Holger Kirschner aus Jena: ornithologie@nabu-jena.de

Vogel der Monate Januar & Februar 2026 - Rebhuhn

Das Rebhuhn ist der Vogel der Monate Januar und Februar 2026, auch des Jahres 2026. Im Februar werden wieder die Rebhuhnzählungen gestartet. Gezählt wird auf sogenannten Transekten. Dies sind vorgegebenen Abschnitte in der Feldflur, ca. 500 m lang. Ziel ist es, bundesweit den Rebhuhnbestand zu ergründen, auch um Aktionen wie z.B. Blühstreifen oder Prädatoren-Bejagung in ihrer Wirksamkeit zu bewerten. Dem Rebhuhnbestand setzen intensive Landwirtschaft und totgespritzte Felder, auch das Fehlen von Hecken u.a. arg zu. Insofern ist es zu begrüßen, dass ein vielschichtiges Engagement diese heimische Art schützen und fördern möchte.

https://www.stiftung-lebensraum-thueringen.de

Der wissenschaftliche Name Perdix steht sowohl im Griechischen als auch im Lateinischen für „Rebhuhn“. Im Deutschen wird der Ruf des Rebhuhns mit zur Namensgebung beigetragen haben: Rrrrrrrrrrrrrep.

Auf den Feldern um Jena gibt es immer wieder Rebhuhnsichtungen. Im Winter schließen sich Rebhühner oft in größeren Trupps zusammen. Die Paarbildung findet im Februar/März statt.

Also, wer Lust hat bei den Rebhuhnzählungen mit zu wirken, schreibt einfach eine Nachricht an ornithologie@nabu-jena.de

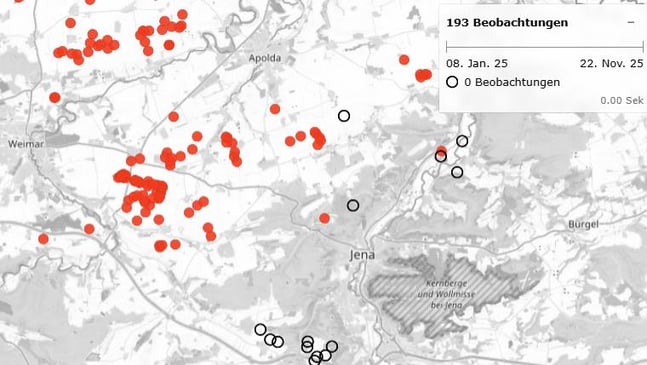

Abb. aus Ornitho.de

Rehuhn-Meldungen in 2025, Bildausschnitt

Ornithologie!

... ein wichtiges und wunderbares Betätigungsfeld

Wichtig, weil:

... sie als Bestandteil der Zoologie ökologische Zusammenhänge erkundet, denen auch der Mensch letztendlich vollständig ausgeliefert ist,

... ihr ein seismographischer Charakter zukommt bezogen auf die Auswirkungen menschlicher Eingriffe in die Natur,

... ein jeder auch noch so geringe Beitrag wichtig ist für die Vogelwelt, für die Natur.

Wunderbar, weil:

... sie zu jeder Tages- und Nachtzeit und an allen Orten der Erde betrieben werden kann,

... es Freude bereitet, in der Natur – als Teil von ihr – unterwegs zu sein, sie zu entdecken und sich von ihren Schönheiten faszinieren zu lassen,

... Vögel in ihrer Artenvielfalt mit ihren Federkleidern, ihrem Gesang, ihren Rufen und ihrem Verhalten sich meist sehr gut beobachten und studieren lassen – ganz gleich ob am Futterhaus vorm Fenster, bei Spaziergängen, auf dem Weg zur Arbeit, bei Ausflügen oder Exkursionen,

... sie unabhängig von Anspruch, Wissens- und Erfahrungsstand von jeder und jedem aus jeglicher Altersgruppe ausgeübt werden kann.

Mitmachen lohnt sich!

Nächste Termine

Alle Veranstaltungen sind offen. Es bedarf keiner Anmeldung. Der Eintritt ist frei .

Alle Vorträge 20.00 Uhr, SR 306, Eintritt frei – keine Anmeldung erforderlich;

Wasservogelzählung ist Sonntags, falls von Streckenführungen nicht anders vereinbart: 7 Strecken von querfeldein bis bequem in Kleingruppen entlang der Saale

Do 15.01.2026

Aus der Vogelwelt IRlands

Hugo Billert / Jena

20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus

So 18.01.2025

Wasservogelzählung entlang der Saale - Wandern und Kennenlernen: Gegend, Vögel, Leute

Bitte mit Fachgruppenleitung in Verbindung setzen: ornithologie@nabu-jena.de

Do 29.01.2026

Aus der Vogelwelt Südwest-Europas

Carsten Stiller / Jena

20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus

Do 12.02.2026

Nisthilfen - Hinweise zu Bau, Pflegen, Position u.a.

Workshop: Stefan Schießl+AG Nisthilfen

20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus

Do 26.02.2026

Vogelstimmen-Lernen lernen 1

Holger Kirschner / Jena

20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus

Ziel: selbständiges Lernen der Vogellaute zur Bestimmung der Vogelart. Es geht eingangs um Merkmale wie z.B. Tonhöhe, Strophen- und Pausenlänge, Tonsequenz-Eigenschaften (abfallend, gleichbleibend, aufsteigend), Tonstärke usw. Anschließend gibt es Erfahrungen aus Theorie (u.a. Medien) und Praxis (auffällige Vögel/Merkmale etc.). Hand-outs werden verteilt.

Do 12.03.2026

Vogelstimmen-Lernen lernen 2

Vertiefung individueller Methoden + Material für einen gelingenden Einstieg

Holger Kirschner / Jena

20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus

Wiederholung und Vertiefung: Es werden Beispiele zur Charakterisierung von Gesängen/Lauten behandelt und vertieft. Zudem werden lokal häufige Arten vorgestellt und den jeweiligen Lebensräumen zugeordnet. Schließlich werden zur Anregung Erfahrungen unterschiedlicher Interessenten ausgetauscht. Hand-outs werden verteilt.

So 15.03.2025

Wasservogelzählung entlang der Saale - Wandern und Kennenlernen: Gegend, Vögel, Leute

Bitte mit Fachgruppenleitung in Verbindung setzen: ornithologie@nabu-jena.de

Do 26.03.2026

Wildvogelhilfe Jena – Rückblicke, Einblicke, Ausblicke

Anna-Josefine Sonntag & Co. / Jena

20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus

Do 23.04.2026

Schnupperexkursion 01 - für Einsteigende und Neugierige

18.00 Uhr Grießbrücke / Jena

Keine Anmeldung erforderlich

Do 07.05.2026

Schnupperexkursion 02 - für Einsteigende und Neugierige

18.00 Uhr Grießbrücke / Jena

Keine Anmeldung erforderlich

Do 21.05.2026

Schnupperexkursion 03 - für Einsteigende und Neugierige

18.00 Uhr Parkplatz Closewitzer Wäldchen/Windknollen

Keine Anmeldung erforderlich

Do 04.06.2026

Exkursion zu dem Kiesteichen bei Orlamünde

19.00 Uhr am Bahnhof Orlamünde

Keine Anmeldung erforderlich

Do 18.06.2026

Exkursion zum TÜP Rothenstein

19.00 Uhr am Schießplatz

Keine Anmeldung erforderlich

Fr 28.08.2026

Exkursion auf der Lehnstedter Höhe

18.30 Uhr am Parkplatz neben Speicher Lehnstedt

Bitte mit Fachgruppenleitung in Verbindung setzen: ornithologie@nabu-jena.de

Do 10.09.2026

Exkursion zum Hainspitzer See

18.00 Uhr am Hainspitzer See

Keine Anmeldung erforderlich

Do 24.09.2026

Fachgruppenmitglieder berichten aus 2026

Bitte mit Fachgruppenleitung in Verbindung setzen: ornithologie@nabu-jena.de

20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus

Do 08.10.2026

Aus der Vogelwelt Ecuadors

Falco Beutler / Jena

20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus

Do 05.11.2026

Einstieg in die Ornithologie 1 – die ersten drei Meter einer spannenden Entdeckungsreise

Holger Kirschner / Jena

20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus

Einerseits fasziniert die Vogelwelt, andererseits kann die anfangs kaum überschaubare Artenvielfalt demotivierend sein beim Kennenlernen. Wo kann wie angefangen werden, um etwas je nach persönlichen Interessen zu entwickeln? Möglichkeiten eines gelingenden Einstiegs werden aufgezeigt.

So 15.11.2026

Wasservogelzählung entlang der Saale - Wandern und Kennenlernen: Gegend, Vögel, Leute

Bitte mit Fachgruppenleitung in Verbindung setzen: ornithologie@nabu-jena.de

Do 19.11.2026

Einstieg in die Ornithologie 2 – die zweiten drei Meter einer spannenden Entdeckungsreise + Tipps zu Spots in/um Jena

Holger Kirschner / Jena

20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus

Gegeben werden Hinweise zur Vogelwelt in und um Jena, zu Beobachtungsstellen, zu geeigneten Werkzeugen, Medien und Materialien. Hand-outs werden verteilt, Materialien können ausprobiert werden.

Do 03.12.2026

Night Migration Recording – Erfahrungen zum nächtlichen Vogelzug

Leo Wilhelm / Jena

20:00 Uhr Seminarraum 306, Uni-Jena, Zeiss-Campus

Hier gibt es weitere Inhalte:

Hilfe für Vögel: Was wie zu tun ist, an wen man sich wenden kann etc.

Tipps für Einsteigende: Hinweise zu Materialien und Methodik

Logbuch der Fachgruppe: hier sind die wichtigsten Aktionen der FG vermerkt.

Wasservogelzählung: 3 mal im Jahr, ideal für den Einstieg in die Ornithologie – gemeinsames Wandern, Entdecken, Kennenlernen. Keine Vorkenntnisse erforderlich, wetterfeste Kleidung und Fernglas empfohlen, Ausstieg/Unterbrechung jederzeit möglich.

Beobachtungsberichte: Beobachtungen aus Jena/SHK – ACHTUNG: Vorgaben zur Datenaufbereitung beachten!

Weiterführende Informationen finden sich auch hier:

ornitho.de … ornitho.de – vielseitig nutzbares Portal des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA) – hier kann jede und jeder mitmachen!

Dieses frei zugängliche Datenbanksystem bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten von kaum schätzbarem Wert:

- Stets abrufbare Auflistung eigener (geprüfter) Daten: Datum, Ort, Art, Anzahl, Geschlecht etc. einschließlich weiterer Bild- oder Ton-Dateien

- Individuell einrichtbare Abfragen z.B. von Meldungen aus bestimmten Regionen, zu bestimmten Arten, Seltenheiten

- Kontaktaufnahme zu Ornithologinnen und Ornithologen deutschlandweit (wenn hinterlegt)

- Informationen zu saisonalen Besonderheiten